|

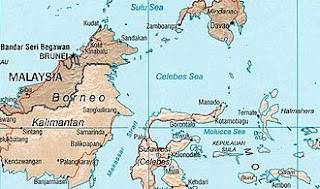

| Mar de Célebes. Wikimedia |

Es un lugar común que la

presencia española en Filipinas desapareció con la derrota de 1898 frente a

Estados Unidos. La presencia hoy en día sigue siendo residual y su impacto en

la sociedad de ese archipiélago es muy limitada. Se cree que este declive ha sido

uniforme debido a la desaparición de las personas educadas durante la dominación

española, la ocupación estadounidense y el hecho excepcional de la ocupación

militar japonesa.

Rodao ha observado, por el contrario,

altibajos en ese declive. El momento de no retorno de la hispanidad es el

periodo que cubre 1935-1945. En 1946, lo hispano queda muy limitado en la

sociedad filipina. Otro factor decisivo fueron las disputas internas dentro de

esta comunidad, ya exánime, que limitaba su influencia en el conjunto de la sociedad.

Hubo intereses entre los hispanistas filipinos dirigidos a considerar que el

fin de la ocupación norteamericana con la llegada de los japoneses beneficiara su

situación[1]. La situación era

distinta. Tras Pearl Harbor en el Pacífico y la dictadura franquista en España,

la relación inicial, que luego fue cambiando, parecía favorecer esta perspectiva.

Filipinas fue siempre un territorio lejano respecto a la ideal ubicación de los territorios americanos del imperio hispánico. Respondía al interés por tener un pie en Asia que disminuyera la presencia holandesa y portuguesa en el Pacífico. El vínculo se mantuvo a través del virreinato de Nueva España- galeón de Manila-, que se debilita con la independencia de los estados americanos en la tercera década del siglo XIX. Y no se mantiene con las élites criollas de Cuba y Puerto Rico. No quedó alguien que pregonara o influyera de forma constante lo hispánico en Filipinas.

Las visiones nacionalistas de filipinos y

de españoles han perturbado la visión de la literatura en español. Apenas se

habló en español tras 1898 en Filipinas durante el dominio de Estados Unidos.

Surge una reivindicación de Filipinas en el primer franquismo por mediación de

la Falange al evocar la labor evangelizadora y civilizadora del imperio español

trasladada al espíritu nacional.

Desde Filipinas se consideró, antes de la dictadura

de Marcos, que algunos de sus escritores, con José Rizal a la cabeza, eran

asimilados a héroes de la patria. Eran sus escritos textos patrióticos,

enseñados en las escuelas (Ortuño y Gasquet).

Y como curiosidad, tras la entrada efectiva americana en 1902, momento en el que hubo un proceso de reeducación y eliminación del español, hay críticos que consideran que la literatura de filipinos en español durante ese periodo, 1898, o 1902, hasta 1946, es literatura de los Estados Unidos (Lifshey).

Hay una razón definitiva que nos ayuda a comprender esta lenta desaparición de lo hispano en Filipinas. Con la ocupación japonesa, la comunidad hispana o la comunidad hispanofilipina apoyó al nuevo dominador, pensando que su cultura sería más respetada que como lo estaban haciendo los americanos. En un primer momento, y como coincidía con la fase falangista del franquismo, las relaciones eran mejores para los hispanofilipinos que para el resto de los filipinos. España era neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero hasta 1942 era favorable al eje Alemania, Italia y Japón. El gobierno de Franco llevaba la representación de asuntos administrativos del gobierno japonés en Europa.

La situación comenzó a cambiar cuando los japoneses eliminaron el español de los tribunales de justicia, manteniendo el inglés de forma transitoria y siendo únicamente oficial el tagalo. La administración franquista empezó a pensar en su supervivencia a partir de 1942, cuando comprobó que la suerte de la guerra mundial cambiaba y que las quejas de la comunidad hispana de Filipinas iban en aumento. Los hispanofilipinos siguieron conviviendo con la administración japonesa y, al mismo tiempo, contactaron con la guerrilla filipina que luchaba contra los ocupantes. Además, esta comunidad, como se ha mencionado antes, no mantenía una conducta homogénea. Y no era lo mismo la comunidad hispana de Manila que la del resto de Filipinas. El poder de la Falange en Filipinas desapareció a partir de 1942 coincidiendo con la caída de Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores, falangista y cuñado de Franco, y la con la llegada de Jordana a dicho ministerio, ultraconservador y considerado aliadófilo a pesar del reconocimiento de Laurel, gobierno títere de Filipinas, que tendría la consecuencia de considerar lo español como partidario de Japón en la prensa y política exterior americana, una percepción con concepción precedente de años anteriores al final de la guerra mundial. Y la guerrilla filipina consideró mayoritariamente a los españoles colaboracionistas de Japón. Al final, el telegrama de felicitación a Laurel fue rectificado por las presiones americanas. Y la amistad hispano-japonesa acabó. El Plan del Yen Especial para recabar fondos a España se canceló cuando estaba a la mitad.

Y llegó la batalla de Manila. La mayoría

de la comunidad española se encontraba en la capital. Las tropas americanas envolvieron

a la Marina japonesa en la zona vieja de la ciudad. Allí los japoneses

cometieron la mayor masacre de españoles e hispanizados, la mayoría refugiados

en el Consulado español.

Acabada la guerra mundial, el gobierno

filipino estuvo constituido por figuras que habían luchado contra los

japoneses. Aunque luego tuvieron que compartir el poder con colaboracionistas.

El 15% de la colonia pereció. Otros se encontraron en la pobreza, sin recursos. Mil de ellos emigraron a España. Aunque personalidades como Andrés Soriano, Mike Elizalde o la familia Zóbel tuvieron relación con el gobierno de Antonio Roxas, los filipinos empezaron a verse más identificados con los americanos y menos con la cultura o la comunidad española. El régimen de Franco fue aislado en las Naciones Unidas hasta la siguiente década, los años cincuenta del siglo pasado. Y la élite filipina de cultura hispana fue identificada con el gobierno de Franco. Los restos de la comunidad española fue disminuyendo en su influencia y poder económico. Las órdenes religiosas comenzaron un proceso rápido de dominio de los naturales del archipiélago. (Rodao)

|

| ABC, 23 de marzo de 1945 |

---- ----

Aunque hemos leído menos de la mitad de los artículos que escribió en prosa Gerardo Diego sobre su viaje a Filipinas, que rememora de forma agradable la misión de 1935, y que escribe con más libertad conforme pasan los años, se puede señalar lo siguiente:

Que tan pronto acentúa Celébes, como

Celebes o Célebes, que estamos más acostumbrados a esta última. En realidad, depende del idioma

y de su evolución a través del tiempo.

El 23 de septiembre de 1983 escribió en

ABC que por consejo de Pablo Neruda, que había sido cónsul en Java, Julio

Palacios y Gerardo Diego regresaron dando la vuelta por Indonesia,

singularmente Bali y sus grupos musicales conocidos como gamelanes y que el

poeta chileno le regaló un traje de hilo blanco que tuvo que reducir su tamaño-

si observamos el aspecto físico de Neruda y Diego en fotografías antiguas lo comprenderemos- y un libro

francés de viajes por el Índico y el Pacífico.

El texto más antiguo de Diego que hemos

leído sobre la misión en Filipinas, a excepción de sus sonetos, está fechado el 14 de noviembre de 1942, Fotos.

Es un texto descriptivo geográfica y etnográficamente. Y lo vamos a individualizar

en la memoria de la isla de Mindanao. Visitó Zamboanga a la que llama Cádiz

filipina. El vio la emoción de la colonia española- allí, recordamos, se habla el chabacano, criollo de español y lenguas nativas- con la llegada de dos

españoles treinta y siete años después. Apreció la religiosidad cristiana de

los filipinos. Se encuentra con un filipino, obispo de Zamboanga, que ha sido

alumno del hermano sacerdote de Gerardo Diego en el seminario pontificio de

Comillas. Tiene tiempo de ver a los moros de Mindanao y sus danzas, con las

bellezas femeninas, y de informarse de cuáles son monógamos o polígamos de los

musulmanes.

Recordamos que los hechos de la masacre de

Manila de 1945 coinciden en ese año con el estreno de la película Los últimos de Filipinas. ¿Es una casualidad que se estrene esta película con este

título cuando en marzo de este año se pensaba que se había aniquilado a casi

toda la comunidad española de Filipinas? La película es un vehículo propagandístico

del momento, pero muestra un pesar por la desaparición de españoles, en este caso por la masacre de los japoneses, hasta poco antes

aliados, ahora enemigos, y la pérdida de la cultura española.

Entre los once sonetos que escribió

Gerardo Diego tras su viaje a Filipinas, destacamos el soneto Sucesiva[2],

sensual recuerdo de las olas del mar y de otras bellezas que su retina grabó en

la memoria cuando viajaba por el Mar de Célebes el 25 de febrero de 1935:

Sucesiva

Déjame acariciarte

lentamente,

Déjame lentamente

comprobarte,

Ver que eres de verdad,

un continuarte

De ti misma a ti misma

extensamente.

Onda tras onda irradian

de tu frente

Y mansamente, apenas

sin rizarte,

Rompen sus diez espumas

al besarte

De tus pies en la playa

adolescente.

Así te quiero, fluida y

sucesiva,

Manantial tú de ti,

agua furtiva,

Música para el tacto

perezosa.

Así te quiero, en

límites pequeños,

Aquí y allá,

fragmentos, lirio, rosa,

Y tu unidad después,

luz de mis sueños.

[1] RODAO,

F.: Una hipótesis que parece cumplirse, en Revista Filipina,

verano 2013, Volumen 1, Número 1. Páginas 20-21.

[2] DIEGO, G.: Obras Completas, tomo I. Edición de Francisco Javier Díez de Revenga. Alfaguara. Madrid. 1989-1996. Capítulo III, poemario Alondra de Verdad. Páginas 423-512.

En el tomo IV de Obras Completas, páginas 309-313, Fotos, 14-11-1942.

En el tomo VIII de Obras Completas, páginas 610-614, ABC, 23 de septiembre de 1983.

Este artículo aparece también en Gerardo Diego en ABC, editado por Rafael Inglada y prólogo de Julio Neira, en Bodega y Azotea. Fundación Gerardo Diego. Santander. 2011. Es importante por la referencia que hace de Pablo Neruda. En las memorias del poeta chileno habla de su conocimiento de la zona del Índico y el Pacífico, pero no menciona entre los españoles a Gerardo Diego, o al menos no lo hemos encontrado en Confieso que he vivido.

Reseña de obras de Diego: 25-7-2023, 29-04 y 30-04-2025 Archivo Museo Sánchez Mejías.

.jpg)