“Tú, que me has oído lo que he cantado y lo que me dictó el apetito, la pasión o la naturaleza, oye ahora, con oído más atento, lo que me hace decir el Sentimiento y arrepentimiento de todo lo demás que he hecho, que esto lloro porque así me lo dicta el conocimiento y la conciencia, y esotras cosas canté porque me lo persuadió así la edad.”

La vida está llena de tránsitos y cambios. En medio del valle de noviembre, no dirigimos a la punta de las fiestas de fin de año. Y de los cambios en la vida nos habla Quevedo en su Heráclito cuando espiritualmente mudó en su pensamiento mirando a la divinidad.

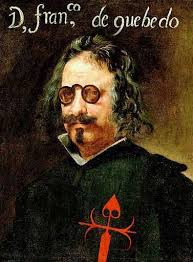

Cuenta James O. Crosby1, uno de los muchos estudiosos de Francisco de Quevedo, que entre el verano y el otoño de 1613 marchó a Sicilia invitado por Pedro Téllez Girón, el gran duque de Osuna, que ejercía de virrey en la isla y con quien tenía amistad.

En los primeros meses de 1613, cuando cumpliría 33, tuvo una especie de crisis espiritual, tal vez moral, que quedó reflejada en una serie de composiciones poéticas recogidas en el Heráclito cristiano, y segunda arpa a imitación de la de David. No se publicó en vida aunque fue dedicada a su tía materna, Doña Margarita de Espinosa.

Heráclito era conocido en la Antigüedad como el oscuro y defendía el dinamismo como principio esencial que rige todas las cosas, como él no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Ese devenir continuo que hace que las cosas pasen de un contrario a otro. Fluencia y devenir revelan la armonía de los contrarios. Y esa armonía es el principio de todo, incluido lo divino2. También era considerado huraño, llorón o desdeñoso ante las aberraciones de los hombres. Rubens pinta a Heráclito como el filósofo que llora hacia 1636-16383.

Esas lágrimas, que pueden indicar arrepentimiento, son las que hacen a Quevedo calificarse de heráclito cristiano por el cambio personal y lo refleja en una serie de salmos que recuerdan también al bíblico rey David. Rey, que tras conseguir dar muerte a Urías para poseer a Betsabé, luego, se arrepintió de sus pecados. Compuso, o se le atribuyen, unos Salmos que están incluidos en el Antiguo Testamento. Además, el rey David era tenido por un virtuoso del arpa4.

Sin duda el más famoso de los salmos es (parte):

“Miré los muros de la patria mía,

si un tiempo fuertes, ya

desmoronados,

de larga edad y de vejez cansados,

dando

obediencia al tiempo en muerte fría.

Salíme al campo y vi

que el sol bebía

los arroyos del hielo desatados,

…(y

acaba)…

Hallé mi espada de la misma suerte;

mi vestidura de servir

gastada;

y no hallé cosa en que poner los ojos

donde no viese

imagen de mi muerte.”

(versión de 1613)

El Madrid de los Austrias, su ciudad, recordaba en su expansión física con el derribo de sus muros a la caída de otras grandes ciudades de la Historia o la Literatura como Jericó, Cartago, Troya o Jerusalén. Y lo traslada al paso de los años con su avance hacia la muerte.

Yo prefiero el primer salmo:

Un nuevo corazón, un hombre nuevo

ha menester, Señor, el Alma mía:

desnúdame de mí, que ser podría

que a tu piedad pagase lo que debo.

Dudosos pies por ciega noche llevo,

que ya ha llegado a aborrecer el día,

y que temo que he de hallar la muerte fría

envuelta en (bien que dulce) mortal cebo.

Tu imagen soy, tu hacienda propia he sido,

y si no es tu interés en mí, no creo

que otra cosa defiende mi partido.

Haz lo que pide el verme cual me veo,

no lo que pido yo, que de perdido,

aún no fío mi salud a deseo.

(Versión de 1613)

Quevedo muestra su arrepentimiento de los errores cometidos, donde con resonancias clásicas a Dante habla de dudosos caminos de la noche que abandona y pide a Dios que le vuelva a insuflar una nueva vida y una nueva creencia.

Estos salmos tienen un claro sentimiento religioso: “¿Dónde pondré Señor mis tristes ojos/ que no vea tu poder divino y santo?”; y tienen un componente visual al ser oído que recuerda al cambio que se produce por el fluir del río de la vida del filósofo citado y al tránsito final de la vida que relata Jorge Manrique en las Coplas por la muerte de su padre5.

Y, en realidad, fue la madurez que alcanzó al poeta.

--------------------------------------

1QUEVEDO, F.: Poesía Varia. Edición de James O. Crosby. Catedra. Madrid. 1981. Páginas 15-27 y 95-133.

2REALE, G. y ANTISERI, D.: Historia del pensamiento filosófico y científico. I Antigüedad y Edad Media. Herder. Madrid. 2010. Páginas 42-45.

3https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/heraclito-el-filosofo-que-llora/100d0d40-36c5-498c-92ac-c7c6cdf76016

4Libro de los Reyes I y Salmos. Hay multitud de ediciones de la Biblia cristiana de distintas confesiones.