|

| La Cartuja de Miraflores. Autor |

Don Martín recibió la siguiente dedicatoria:

“A la venerada memoria de mi viejo maestro de música, que pasaba sus sarmentosas manos, que tanto había pulsado pianos y escrito ritmos sobre el aire, por sus cabellos de plata crepuscular, con aire de galán enamorado y que sufría antiguas pasiones al conjuro de una sonata beethoveniana. ¡Era un santo!

Con toda la piedad de mi devoción.”

Hace más de cien años las pisadas de un caminante se deslizaron suavemente entre sauces y retamas camino del final de una tarde otoñal pintada de humores grises. Las laderas se modulaban rítmicamente con el alfombrado verde que cubría su amplia extensión. La niebla azul plomo comenzaba su efecto cortina de agua fina.

El caminante tenía una sensación ambivalente entre tristeza y amargura. Los árboles se mecían y meditaban ante el espectáculo de la naturaleza y de los sentimientos que surgían tras hollar el suelo con las pisadas del calzado mientras luchaba contra el viento que hacía crujir las hojas caducas.

Se cruzó con pocas personas. Tal vez unas mujeres que contrastaban su ropaje encarnado con los azules y grises plomizos del paisaje. A su derecha surgió el sendero que ascendía a la Cartuja. Sintió, sufrió, la ausencia de sol, o la soledad. Sufrió, sintió, la falta de riqueza pasional.

Vio que todos los caminos estaban salteados de cruces. Cruces salpicadas de herrumbre. Entrevió que las iglesias guardaban las figuras de Cristo en lugares abandonados de los humanos y acogidas por el polvo. Cristos abandonados en su presencia y temerosos de fieles atemorizados.

El caminante llegó a la explanada de La Cartuja. Le pareció un sombrío caserón que el ambiente helaba antes de llamar cuando esperaba la entrada. Un cartujo salió y le atendió mientras un chillido suave y continuo movía la puerta.

San Bruno esculpido le llevó hacia la iglesia que se encuentra a la izquierda, donde se ubica un Cristo en el Calvario que manifiesta su dolor de siglos. Siloé aparecía más tarde.

|

| Panteón Reyes de Castilla, detalle. Autor. |

En el centro del presbiterio cree ver una hoguera de mármol blanco. Gil de Siloé esculpió el panteón de los reyes de Castilla, Juan II y su mujer, que no parecen, o él así lo ve, como muertos. No indica, no sabe, o no recuerda, que fue su hija católica quien encargó esculpir el panteón de los reyes y el sepulcro de su hermano, el cual le parece soberbiamente realizado en su suave ritmo, en su severidad funeraria. Le embriaga el olor a incienso, la humedad del ambiente, el olor a cera quemada.

Elogia la capacidad de Siloé de representar en los rostros de los reyes el cansancio y/o el desprecio en sus caras vueltas que parecen no querer verse.

Unas palomas revolotean por los ventanales y observa como otro monje, rasurado y de mirada febril en unos ojos brillantes, se dirige al coro, se inclina varias veces y se ensimisma leyendo unas páginas.

Cien años más tarde, otro caminante tiene otro sentido. El camino que recorre ya nada recuerda al de Impresiones y paisajes que recorrió Lorca.

Camina desde la plaza de la Catedral en una mañana soleada y fría. La mayoría del camino está transitada de asfalto, coches y semáforos. Es un abril radiante. Al poco tiempo deja de sentir el frío inicial. Marca un ritmo acompasado y se encuentra con paisanos que deambulan por las calles y se esparcen por los paseos ordenados. Las laderas que vio Federico aparecen al final en medio de carreteras y autovías de circunvalación. Sí se repite el camino de subida hacia La Cartuja de Miraflores. Cambia la visión final de la explanada, ya cuidada y preparada para el turismo primaveral de la tercera década del veintiuno. Y cambia la cantidad de visitantes.

Autocares de estudiantes y jubilados descargan a primera hora hacia la puerta de entrada. Los cartujos no atienden a los visitantes. Los cartujos moran abstraídos, mientras seglares atienden la entrada y recuerdan que pueden dar un donativo al salir porque la entrada es gratuita. Se ven valiosos atuendos, estatuas sagradas y se recuerda el expolio que en la zona hicieron los franceses, que nos enseñaron la codificación civil napoleónica y “se llevaron” el patrimonio español. Al caminante de hoy le sigue maravillando los panteones de los reyes de Castilla y el Infante Alfonso. Se fija en las pequeñas estatuas que resaltan los reyes muertos, yacentes. Una parece que le interroga. Se queda pensativo, como soñando. Le despierta una turbamulta de estudiantes que se preguntan cuánto falta para la comida a las once de la mañana.

El caminante se dirige a la salida. Da un óbolo a San Bruno para el sostenimiento del lugar, hermoso y relajante. Decide recorrer el camino andado y marchar hacia Las Huelgas por si aún encuentra sitio. En el camino repondrá fuerzas por medio de una morcilla y vino.

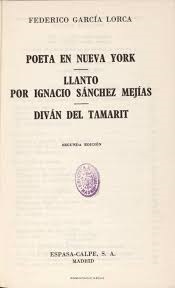

Federico García Lorca visitó la Cartuja de Miraflores, según cuenta en Impresiones y paisajes. El libro fue publicado hacia 1918. La dedicatoria fue dirigida a su maestro de música, Martín D. Berrueta. Ya colaboraba en revistas de vanguardia. En diciembre de 1918 escribió en Grecia, en su primer número, que “el artista lo primero que debe tener en cuenta para la mejor comprensión de su alma es el primer golpe de vista o sea el conjunto del monumento, pero para expresar sus pensamientos y su intención filosófica, se vale de la ornamentación, que es lo que habla gráfica y espiritualmente al que lo contempla…”

|

| Panteón del Infante Alfonso. Autor. |

Para saber más:

GARCÍA LORCA, F.: Obras completas.

GRECIA, Revista de vanguardia. Isaac del Vando Villar fue su fundador.

Consultada/Reseñada 14-12-2022 en el Archivo Museo Sánchez Mejías. La edición

que se maneja está realizada por BARREDA LÓPEZ, J. M., en 1998, por medio del

Centro Cultural de la Generación del 27 de Málaga. Se editaron 50 números entre

diciembre de 1918 y noviembre de 1920. En esta edición se incluye también el

Manifiesto Vertical de Guillermo de Torre. Isaac del Vando Villar es una de las

semblanzas de la Galería de raros, por extraordinarios, de Ramón

Carande. El artículo de Federico García Lorca se titulaba Divagaciones de un cartujo. La ornamentación.