|

| Los Pirineos hacia 1690. (IGN). |

A mediados del siglo XVII, la paz de Westfalia (1648) había dejado sin resolver el conflicto hispano-francés. España intentaba superar la crisis de desintegración territorial de la década de 1640. Se beneficiaba de luchar en territorio propio para recuperar Cataluña. Frustró la estrategia francesa en el Mediterráneo orquestada por Mazarino de dominar Nápoles y Sicilia. Y de los asuntos franceses, se benefició de los sucesos de La Fronda durante el año brillante de 1652, con triunfos en Dunkerque, Barcelona y Casale.

Pero..., los recursos del imperio español no eran suficientes ni humana ni económicamente. Nunca había sido una economía boyante para un imperio tan grande. Las quiebras, los problemas con los banqueros habían sido un distintivo en época del César Carlos y Felipe II, pero, al menos, pudieron construir edificios como el palacio de Carlos V en la Alhambra, la morada de Yuste o el Escorial como símbolo de poder de los Austrias.

No, no había desaparecido el poder de los Austrias. Era que otras potencias emergentes se aliaban para competir al mismo nivel y superar, paulatinamente, el dominio español. No se pudieron mantener intactos los caminos por Europa y Francia contó con el apoyo inglés de Cromwell que intentaba obviar sus problemas en el Protectorado participando en asuntos externos. Era la inercia de Rocroi.

| |

| Entrevista entre Luis XIV y Felipe IV. Jacques Laumosnier. (Wikipedia). | |

La victoria franco-inglesa de las Dunas (14-06-1658) propició la paz de los Pirineos de 1659, por la que se obtenía un acuerdo más o menos ecuánime. La frontera franco-española se situaba en los Pirineos, no se perdía la integridad que actualmente conocemos y se mantenían las posesiones italianas. La única pérdida, Portugal. Al mismo tiempo, se establecía el matrimonio de Luis XIV con la infanta María Teresa de Austria.

La primera mitad del siglo XVII asistió a la pervivencia del dominio español. La segunda mitad fue francesa. En la Isla de los Faisanes (1569), entre Irún y Hendaya, en el río Bidasoa se reunieron Luis XIV y Felipe IV para el acto de compromiso matrimonial entre Francia y España.

|

| Entrevista entre Luis XIV y Felipe IV en la Isla de los Faisanes. Tapiz de Le Brun. Wikipedia. |

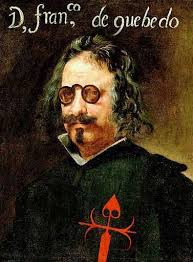

De esta reunión hay un cuadro al óleo de Jacques Laumosnier de 1660, que se conserva en el Museo de Tesse en Le Mans, y un tapiz de Le Brun tejido hacia 1665, que se guarda en la embajada francesa en España. Luis XIV y Colbert siguieron apoyando las manufacturas de los Gobelinos instadas por su abuelo Enrique IV. Le Brun supervisaba el proyecto de elaborar desde orfebrería a tapices. Los Gobelinos cumplían una labor de formación que permitía a los artesanos liberarse de los gremios y mantener una carrera personal como artistas.

En la escena, del lado galo, el rey francés, la reina madre Ana de Austria, hermana del rey de España, Mazarino y el duque de Orleans. Del lado español, el rey Felipe IV, la Infanta María Teresa, su hija, el príncipe heredero Carlos, Luis de Haro, que había negociado el tratado, y Velázquez, uno de los que prepararon el acto, en su época de aposentador real.

Las indumentarias de la corte española y francesa eran distintas. Zapatos claros con alzas, lazos rojos, rizos en el peinado, bordados contrastan con la sobriedad española que remarca el mantenimiento de la influencia de las órdenes militares como Santiago, Calatrava y Alcántara.

|

| Google Maps |

Obras consultadas:

-RIBOT, L (coord).: Historia del Mundo Moderno. Actas. Madrid. 2010. 595 páginas.

-CÁMARA MUÑOZ, A. y CARRIO INVERNIZZI, D.: Historia del arte de los siglos XVII-XVIII. Redes y circulación de modelos artísticos. CERASA. Madrid. 2021. 525 páginas.

-Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

-UNED CEMAV.

-Google Arts.

-Google Maps.

-Wikipedia.